【法改正情報】アルコール検知器によるアルコールチェック~準備は整っていますか?~

Noppo社労士事務所のWatabeです。

2022年10月から義務化予定だった「アルコール検知器によるアルコールチェック」。

世界的な半導体不足により十分な検知器が市場に流通する見通しが立たないという理由から施行が延期されていましたが、2023年12月より施行されると正式に発表がありました。

どんな会社が該当するのか?どんな検知器を準備したら良いのか?どんな運用が必要か?まだ準備が整っていない事業所は実施に向けて急ピッチで準備を進めて行かなければなりません。

今回は、義務化に向けた準備についてご説明いたします。

どんな事業所が該当する?

まずは自社の事業所が義務化の対象に該当するのか確認が必要です。

ではどんな事業所が該当するのかというと…

①定員11人以上の自家用自動車が1台以上ある

または

②①以外の自家用自動車が5台以上ある

※大型自動二輪車または普通自動二輪車は1台を0.5台として計算します。

排気量が50cc以下の原付バイクは含みません。

上記①②のどちらかに当てはまる事業所は全て対象となります。

※「法人単位」ではなく「事業所単位」となります。

例えば…

・自社で乗車定員11名以上のマイクロバスを所有している事業所

・営業車を5台以上所有している事業所

・車は5台未満であってもバイク(0.5台でカウント)を併せると5台以上所有している事業所

上記のような場合は、義務化の対象となりますので検知器によるアルコールチェックの施行に向けて準備が必要です。

安全運転管理者

安全運転管理制度は事業所における安全運転を確保するための制度で、道路交通法上で定められています。

事業主は、一定台数以上の自動車を使用する場合は、その台数に応じ法令で定められた要件を備えた安全運転管理者を選任し、事業所を管轄する警察署に届出を行わなければなりません。

※所有する車の台数によっては副安全運転管理者も選任する必要があります。

「一定数以上の自動車を使用する場合」というのが前述の①②に該当する事業所をさします。

①②に該当する事業所はアルコール検知器によるアルコールチェックの実施に関わらず、本来であれば安全運転管理者を選任・届出していなければならない事業所となりますので、「うちの事業所は届出をしていない!」という場合は早急な対応が必要です。

安全運転管理者の選任

安全運転管理者は誰でもなれるわけではありません。

・年齢が20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は、30歳)以上の者

・2年以上の運転管理の実務経験を有する者

・過去2年以内に公安委員会の解任命令を受けたことのない者

・過去2年以内に飲酒運転やひき逃げなどの悪質な違反行為をしたことのない者

運転管理の実務経験とは?

法的に安全運転管理者を設置する必要がない事業所で安全運転管理者に匹敵する仕事をしていた期間が2年以上ある人を指します。

つまり、自動車に関係する業務で、同僚や部下に対して安全運転に関する指導をした経験があるかどうかです。

※社用車の車検の管理などを実務として行っていた場合も実務経験に含まれる場合があります。この業務って実務経験に含まれるの?という場合は警察署へお問合せください。

在籍中の事業所では実務経験が2年に満たない場合でも、前職の経験を通算できたり実務経験自体が2年未満でも必要書類を提出することで認定を受けることができる場合があります。こちらも警察署へご確認ください。

安全運転管理者の届出

安全運転管理者を選任した後は、管轄の警察署へ届出を行います。

下記は警視庁管轄の警察署へ届出を行う場合の提出書類です。

・安全運転管理者に関する届出書(警視庁HPからダウンロードが可能です)

・安全運転管理者になる人の住民票

→警視庁管轄の警察署へ提出する住民票には本籍の記載が必要です。

本籍記載の有無については管轄警察署へご確認ください。

・安全運転管理者になる人の運転免許証の写し

・安全運転管理者になる人の運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)

運転記録証明書は事前に警察署・交番などで申込用紙をもらい、ゆうちょ銀行・郵便局で手数料を支払い申し込みを行います。

証明期間は5年・3年・1年から選択しますが、安全運転管理者は2年以上の記録が必要なので3年か5年を選択してください。

※証明期間によって料金は変わりません。

各都道府県に設置された「自動車安全運転センター」の窓口でも申し込みができますが、運転記録証明書は即日発行されませんのでご留意ください。

書類がそろったら事業所を管轄する警察署へ持参して安全運転管理者の届出をします。

届出は郵送でも可能です。しかし、届出が完了すると「安全運転管理者手帳」が交付されるため、郵送で届出を行った場合も窓口へ受け取りにいかなければなりません。

書類を窓口に持参すれば届出た日に手帳を受け取ることができますので、管轄警察署の窓口での届出をオススメします!

安全運転管理者以外の人の確認について

安全運転管理者がアルコールチェックを行うのが原則ですが、安全運転管理者が対応できない場合もあります。

その際は、「運転管理者の業務を補助する者」※要件は特にありません。であれば代理としてアルコールチェックを実施することが可能です。

アルコールチェックを行うのが所定労働時間外の場合

安全運転管理者(または補助する者)がアルコールチェックをするのが業務時間内であれば問題ないのですが、必ずしも業務時間内に実施できるとは限りません。

業務時間外にアルコールチェックを行う場合「残業手当」の支給が必要な業務となりますので注意が必要です。

※事業主を含め、役員を安全運転管理者に選任することが可能です。

役員が安全運転管理者になった場合は時間帯に関わらず残業手当の支給は必要ありません。

アルコール検知器の導入と運用

アルコールチェックは具体的にどんなことを確認する必要があるのかをご説明する前に、事前知識として「飲酒運転」についてご説明いたします。

飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれます。

酒酔い運転

呼気中のアルコール濃度に関わらず「客観的に見て酔っぱらった状態での運転」をさします。

酒気帯び運転

呼気中のアルコール濃度が「呼気1リットルあたりに0.15mg以上検出される状態での運転」をさします。

目に見えて分かる酒酔い運転と違い、アルコールを摂取してから時間が経過している場合や、受け答えは普通にできる状態であっても「酒気帯び運転」に該当する可能性があります。

特に「自分はお酒が強い」と思っている人は「一晩寝ているから大丈夫」と勘違いしがちですが、呼気中のアルコール濃度はお酒が強い・弱いといった本人の体質に関係がありませんので、翌朝でも呼気中にアルコールが残ることは大いにあり得ます。

本人は大丈夫だと思っていても、前日に摂取したアルコールの量によっては意図せずに酒気帯びになってしまう可能性もありますので注意が必要です。

アルコールチェックの対象者

アルコールチェックは「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」に対して実施するものなので、1日につき【運転業務の開始前】と【運転業務の終了後】の2回、アルコールチェックを実施する必要があります。

また対象になるのは「業務で車両を使用する者すべて」です。

営業車を運転する従業員はもちろん、事業主や役員も対象です。

また、普段から飲酒しない人であっても、該当事業所の車両を業務上で運転する場合はアルコールチェックを実施しなければなりません。

アルコールチェック・検知器の導入について

アルコールチェックは基本的にドライバーと対面で行い、まず目視等で酒気帯びを確認します。目視等によって確認する項目は下記のようなものです。

・呼気中にアルコールの匂いがないか?

・目の充血やアルコールを摂取している様子はないか?

・応答や声は通常通りか?

受け答えが正常でなかったり、呂律が回っていないなど、目に見えて酔っぱらっている状態であれば、目視等で酒気帯びを確認した安全運転管理者が見落とすことは無いかと思いますので「酒酔い運転」はここで回避できると思います。

上記に加えて12月からは国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いてアルコールチェックを実施します。使用する検知器は「呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音や警告灯、数値等によって示す機能を有するもの」であればメーカーや性能について指定や推奨はありません。

つまり、下記機能がある検知器であれば基準を満たします。

(1)呼気を計測する

(2)アルコールの有無または濃度を音や表示などによって知らせる

現在市販されている検知器は基本的に(1)(2)を満たすものになっておりますので、あとは自社の運用に合ったものを選択していただければ問題ありません。

チェックを受けた人の受け答えが正常だった場合、目視では見落とす可能性もある「酒気帯び運転」ですが、「飲酒運転」であることに変わりはありません。

検知器を使用し一定濃度以上のアルコールが検知された人は絶対に運転させてはいけません。

検知器は事業所および社用車に設置することが義務付けられています。

※社用車への設置ではなく運転する従業員に携帯させるという方法でも大丈夫です。

また、検知器は常時使用ができる状態に保つことが求められますので、定期的に機器に破損がないか確認する必要があります。そのため、万が一破損が見つかった時のために、予備機についても準備が必要です。

事業所で所有する車の台数が多ければその分準備する検知器の数も多くなりますので、まだ購入していないという場合はお早めにご対応ください。

アルコールチェックの運用について

対面で実施するアルコールチェック(管理者の目視&検知器でのチェック)が原則となりますが、直行直帰や出張先などで対面でのチェックが困難な場合は主に下記2つの方法で行います。

①カメラやモニター等で、運転者の顔色や受け答えの声の調子を確認する。

またアルコール検知器による測定結果を画面越しに目視で確認する。

②携帯電話や業務無線等によって運転者の声の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を報告させる。

→②の場合は、測定結果をスマホで撮影し、リアルタイムで送信させることにより確認してください。

いずれの場合も、運転者からの報告をうのみにせず、安全運転管理者が測定結果を目視で確認することが重要です。

就業規則の改定について

アルコールチェックを実施するにあたり、就業規則を改定することが望ましいです。

新たな取り組みをすることになりますので、実施に対する明確なルール(アルコールが検知された場合の対応・罰則や、アルコールチェックを拒否した場合などの対応・罰則などを含む)を明示し、従業員に「アルコールチェックは必ず実施しなければならないものだ」と周知することが大切です。

実施しなければならないと認識していたとしても、今まではなかった作業が増えるわけですから「面倒だ」「やらされている」と感じる従業員は少なくないと思います。しかし、そのために検査がおざなりになってしまったのでは本末転倒です。

会社側から「こうやりなさい」と押し付けるだけでなく、ルールを守りつつも実際に実施する従業員の負担が少しでも減るような、自社に合った仕組み作りをすることが必要だと思います。

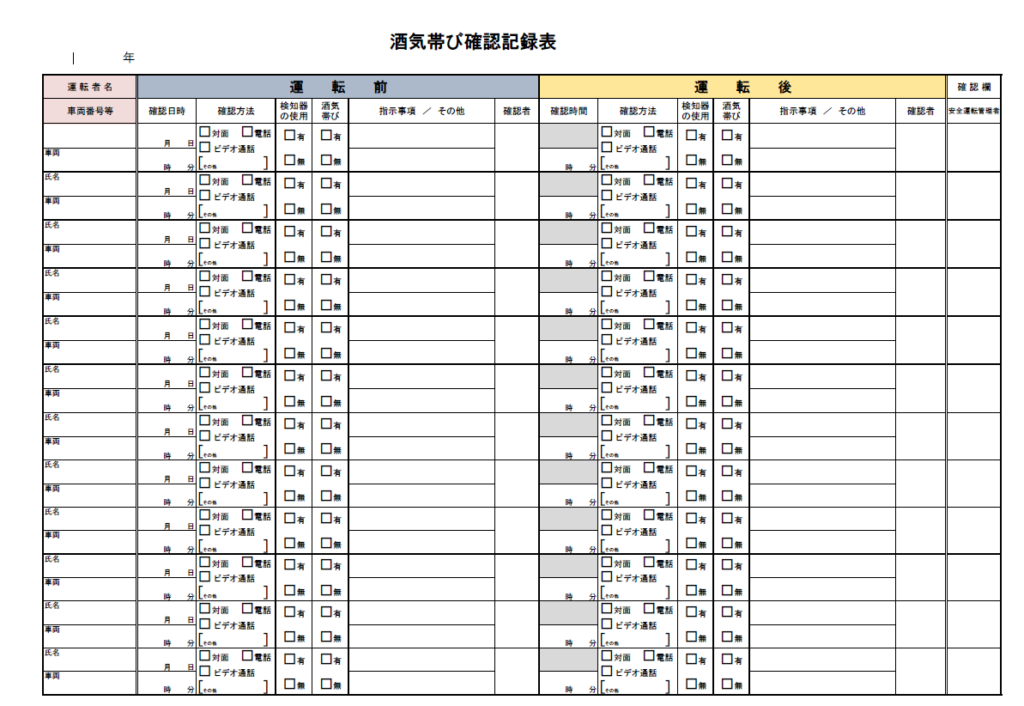

記録について

運転前・運転後に下記項目についてアルコールチェックを実施し記録を1年間保存しなくてはなりません。

(1)確認者名

(2)運転者

(3)運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号または識別できる記号・番号等

(4)確認の日時

(5)確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)

(6)酒気帯びの有無

(7)指示事項

(8)その他必要な事項

島根県安全運転管理者協会はこちらから→http://ankan-shimane.jp/docs/2022022200013/

※上記以外にもチェックリストを公開してる団体はございますので、一例としてご参照いただければと思います。

記録する媒体に決まりはありませんので、紙ではなくデータで記録していくことも可能です。自社の運用に合わせて選択してください。

最後に

私は大学生の時に中学生を対象とする塾でアルバイトをしていました。

ある日、塾を卒業し高校に入学したばかりの元生徒と街でバッタリ出会ったのですが、見るからに表情が暗い。

どうしたのか尋ねてみると、新入生向けの学校行事の最中、横断歩道を渡っていた高校生の列に飲酒運転で信号無視をした自動車が突っ込み犠牲者が複数人出た事故を、行事の参加者として目撃してしまったと話してくれました。

当時、その事故について毎日のように報道されていたので事故状況などは耳にしていたものの、当事者から聞いた話は想像以上に痛ましく衝撃的でした。

元生徒は幸いにも物理的なケガを負ってはいませんでしたが、心に傷を負っていることは明白で、身勝手な飲酒運転は身体的なケガを負った人だけでなく、家族や友人、さらには目撃者まで傷つけるのだと強く印象に残っています。

以前と比べて飲酒運転に対する罰則はとても重くなりましたし、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は今や当たり前の共通認識になりました。

事実、飲酒運転による事故発生件数は年々減ってきています。飲酒運転を軽視している人はほんの一握りで、大多数の人は飲酒運転はとても危険な行為であると認識しているのにも関わらず、一部の人が持つ「自分だけは大丈夫」という何の根拠もない身勝手な過信が未だ飲酒運転が根絶しない原因だと思います。

業務中の事故は運転させた人(会社)側にも責任があります。

万が一従業員が業務中に飲酒運転で交通事故を起こした場合、会社側も罪に問われます。もちろんそれだけでも大きな問題なのですが、起こした事故が飲酒運転だった場合、このご時世では情報がすぐに広がります。一度拡散された情報は完全に消すことはできませんので、たった一度の交通事故でも会社の社会的な信頼が失われる可能性は非常に高いです。

事故を起こしてから「まさか自社の社員が飲酒運転をするとは思わなかった」では済まされない世の中になっていることを会社側が今一度認識しなければなりません。

先にも述べた通り、大多数の人は飲酒運転はしません。そのため今回取り入れるアルコールチェックに引っかかる人の方が稀だと思います。

しかし、それに慣れてしまって管理がいい加減になり、酒気帯びを見落としたのでは意味がありません。

日頃の徹底的な管理が運転する従業員だけでなく、自社を守ることに繋がるという意識で取り組んで欲しいと思います。

今回の「アルコール検知器によるアルコールチェックの実施」が飲酒運転を未然に防ぎ、痛ましい事故に巻き込まれる人がいなくなる世の中に、少しでも近づいて欲しいと祈っています。

人事労務のことなら

何でもお気軽にご相談ください。

初回のみ30分の無料相談も

行なっております。

お電話でのお問い合わせは

03-6454-6083

受付時間:9:30~17:30 (土日除く)