男性の育児休業について

Noppo社労士事務所のHottaです。

昨年10月に法改正があり、男性もさらに取りやすくなったということで、少しずつですが、男性で育休を取る方が増えてきています。

現在、男性が取得できる育児休業には、「出生時育児休業」と通常の「育児休業」の2つがあります。具体的にどう違うのか、それぞれの特徴をご説明いたします!

出生時育児休業と育児休業

出生時育児休業

子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内で取得が可能です。

最大2回まで分割して取得できます。

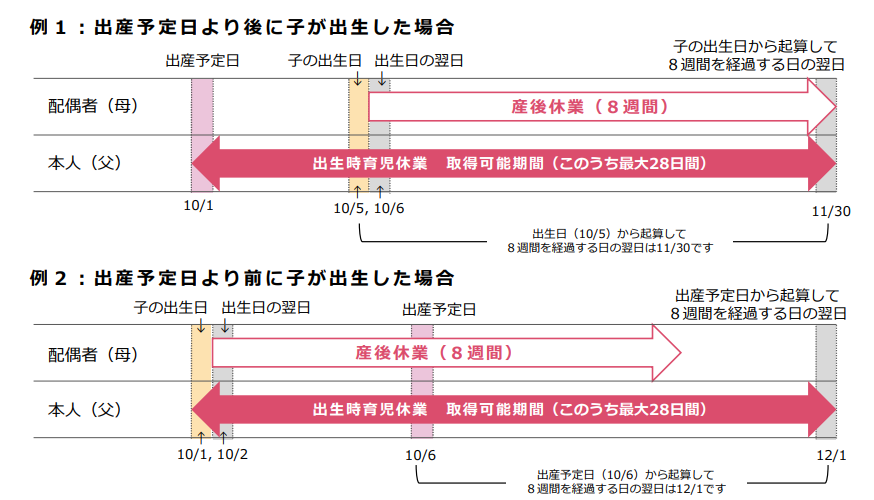

※予定日と出生日が異なる場合

予定日より後に出生した場合→ 予定日 ~ 出生日から8週間を経過する日の翌日まで

予定日より前に出生した場合→ 出生日 ~ 予定日から8週間を経過する日の翌日まで

出典:『育児休業給付の内容と支給申請手続』(厚生労働省)

育児休業

1歳未満の子を養育するために取得することができます。最大2回まで分割取得が可能です。分割せずに、出生から1歳まで取得することももちろん可能です。

時期が限定されている出生時育児休業とは違い、お子さんが1歳になるまでの間であればいつでも取ることができるのです。

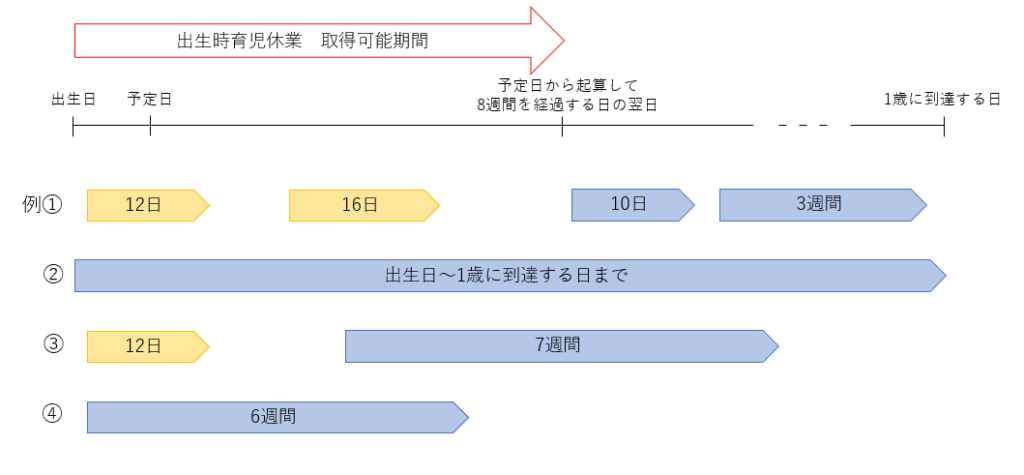

どちらも最大限活用すると…

お子さんが1歳になるまでに、最大で4回まで分割が可能ということです。

ただ、出生時育児休業には、「出生日から8週間の期間内で取る」という条件と「取得できる期間が4週以内」という条件はあります(1歳になるまでであれば好きな時期に好きな期間を4回分割できる、という話ではないということです)。

いくつか例をあげて、どのように取得ができるのかご説明致します。

黄色と青はそれぞれ出生時育児休業と通常の育児休業を表しています。

例の①はここまででご説明したように、最大で4回取得した場合です。②は出生日から1歳まで最大限取得した場合になります。

次に③ですが、最初の「12日」は出生時育児休業でも通常の育児休業でもどちらでも構いません。ただ、通常の育児休業も2回まで分割できますので、後半の「7週間」の育休の後には絶対育休を取らない!という場合を除き、出生時育児休業として取得した方が良いと思います。また、後半の「7週間」は出生時育児休業の取得可能期間と被ってはいますが、その期間を超えてしまっているため、通常の育児休業になります。

最後の④は出生時育児休業の取得可能期間に収まっているため、出生時育児休業を取得できるかと思いきや、28日を超えてしまっているのでこちらも通常の育児休業となります。

実際に母親と父親の育休のバランス、仕事との両立を考えながら具体的な日程を決めるとなるとなかなか頭が痛くなる話だと思います…。次の保険料免除の内容もふまえて、育児休業を取得する予定がある場合は、早めに日程を考えることをお勧めします。

※注意

育児休業の対象になる子以外に「保育園に入園している子」がいる場合、育休取得の期間に注意しておかなければ、退園になることもありうるので、「制度の要件」以外にも「保育園の継続要件」に配慮してください。

例)杉並区:父母が重複して取得できる育休は29日まで ⇒令和6年に廃止

保険料免除について

続いては、育児休業中の保険料の免除についてです。

こちらも改正があり、給与と賞与で条件が異なります。少しややこしいですが、ご説明いたします!

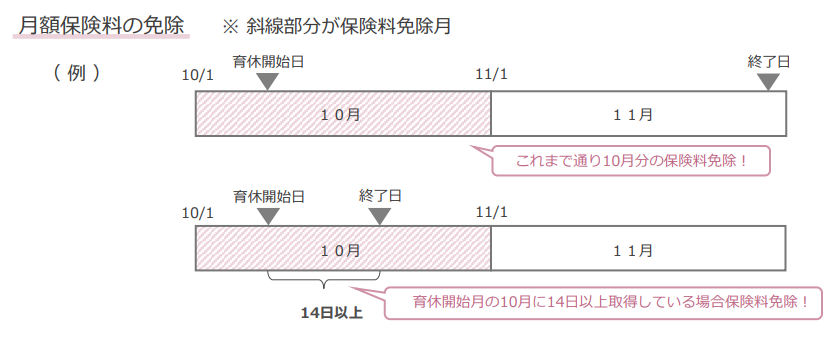

給与の保険料免除

ポイントは二つあります。

①育休の期間内に月末が含まれている場合、その月は免除の対象になる。

例)1/31~3/20で育休を取得 → 1月と2月の保険料が免除となる

②育休開始日と育休終了の翌日が同月内にあり、かつ、その育休期間が14日以上ある場合、その月は免除の対象になる。

例)2/2~2/15(14日間)で育休を取得 → 2月の保険料が免除となる

出典:『令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。』(厚生労働省・日本年金機構)

ただし、いくつか注意点があります。

★前月から引き続き育休を取得している場合は、その月に14日以上の育休を取得していても、免除にはなりません。

例)1/30~2/15で育休を取得 → 2月の免除はないが、1月末を含むため1月の保険料が免除となる

★同一月内の断続した休業は通算されます。

例)2/2~10(9日間)と2/15~19(5日間)で育休を取得 → 合計14日間なので2月の保険料が免除となる

★2つの育休の間に1日でも就業をしていないと、一括の育休とみなされます。

例)2/14~27(14日間)で育休を取得、2/28に年次有給休暇を取得、3/1~3/14(14日間)で育休を取得 → 2月の免除はあるが、3月の免除はなし(2/28に年休の取得ではなく就業をしていれば、別の2つの育休とみなされます。)

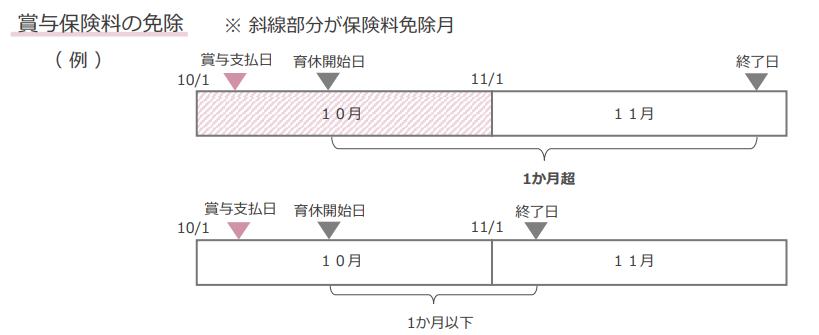

賞与の保険料免除

賞与の免除要件は次のとおりです。

・賞与を支払った月の末日を含み、かつ、1か月を超える育休を取得している場合、保険料免除の対象になる。

例)6月に賞与支払、6/20~7/20で育休を取得 → 6月の賞与保険料が免除

※6/20~7/19で育休を取得 → 1か月を超えていないため免除にはならない。

「1か月を超える」とは、暦日で判断されるため、土日などの休日も含める。

出典:『令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。』(厚生労働省・日本年金機構)

育休中の就業について

職場の状況等によっては、育休中に就業する必要のある方もいらっしゃると思います。その際、就業できる日数の範囲内で働くということが一番の注意点です。また、場合によっては給付金が減額されることもあります。

就業できる日数について

通常の育児休業給付金から考えた方が分かりやすいので、まずは通常の育児休業でご説明します。

通常の育休では、一支給単位期間中の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下)である必要があります。

「一支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間を言います。

※1か月の間に育休終了日を含む場合は、育休終了日までの期間

例)12/14育休開始の場合 → 【12/14~1/13】【1/14~2/13】…

次に、出生時育児休業の場合をご説明します。

出生時育児休業は、先ほどお伝えした通り、最大で28日間取得することができます。

この最大である28日間を取得した場合は、通常の育休と同じ、28日の中で就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下)である必要があります。

通常の育休と違うのは、休業期間が28日間より短い場合です。その場合は、比例して就業できる日数も短くなります。

例)休業期間:14日間 ⇒ 5日以下(5日を超える場合は40時間)

休業期間:10日間 ⇒ 4日以下(4日を超える場合は約28.57時間)

給付金の減額支給について

就業できる日数についてお伝えしましたが、10日以下であれば賃金がどれだけ高くても満額支給されるというわけではありません。

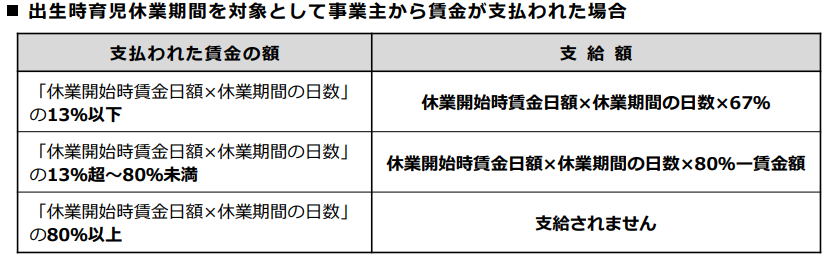

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金の支給額は下記の計算式で求められます。

休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 67%

※休業開始時賃金日額:育休開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額

ただ、「休業期間中」の賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%を超える場合は減額支給され、80%以上の場合は支給されません。

※13%以下であれば満額支給となります。

出典:『育児休業給付の内容と支給申請手続』(厚生労働省)

実際の計算は…?

簡単な例をあげて、実際の支給額を計算してみましょう。

Aさんが下記の内容で出生時育児休業を取得したとします。

出生時育児休業期間:28日間

休業開始時賃金日額:10,000円

休業期間中の出勤:10日出勤(10,000円/日)⇒休業期間中の賃金は100,000円になります。

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%は…10,000円×28日×13/100=36,400円

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%は…10,000円×28日×80/100=224,000円

支払われた休業期間中の賃金は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満であるため、計算式は休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額になります。

10,000円×28日×80%-100,000円=124,000円

上記の計算により、Aさんは124,000円の出生時育児休業給付金が支給されます。

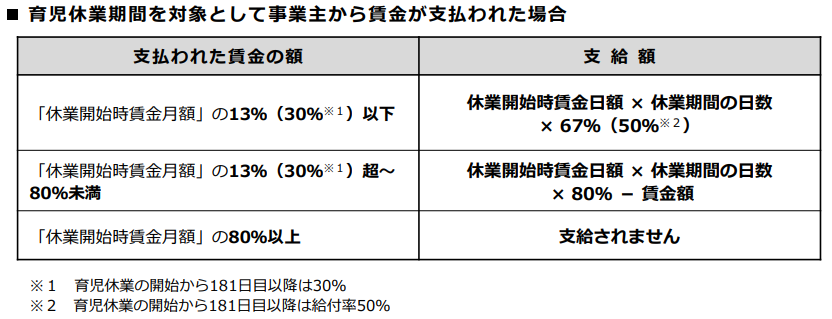

育児休業給付金

育児休業給付金の支給額は下記の計算式です。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から181日目以降50%)

※支給日数は原則30日間ですが、休業終了日を含む期間は休業終了日までの日数になります

出典:『育児休業給付の内容と支給申請手続』(厚生労働省)

減額の仕組みは出生時育児休業給付金と同じですが、通常の育休の場合、育休開始から181日目以降は支給率が50%となります。

おわりに

育休を取得する男性も増えているとはいえ、これらすべてを理解して、仕事との両立も考えながら育休を取るのはなかなか難しいかと思います…。

育休の取得について、ご相談やご質問がある方は、Noppo社労士事務所へお問い合わせください!

人事労務のことなら

何でもお気軽にご相談ください。

初回のみ30分の無料相談も

行なっております。

お電話でのお問い合わせは

03-6454-6083

受付時間:9:30~17:30 (土日除く)